この度、登山者の皆さんから多くのリクエストのあった山バッチが完成しました。このバッチは、昨年、日本百名山二百名山を完全人力踏破した田中陽希さんが、幌尻岳の登山の安全と幌尻の自然を自分の脚で登ってほしいとの願いを込めて、新冠陽希コースと命名していただいた記念として作成しました。販売方法は以下の予定です。

◎ 山バッチの販売方法=平成29年7月8日以降に、幌尻岳新冠陽希コースから幌尻岳山頂に登った方 のみとし、申し込みは電子メールだけとさせていただきます。

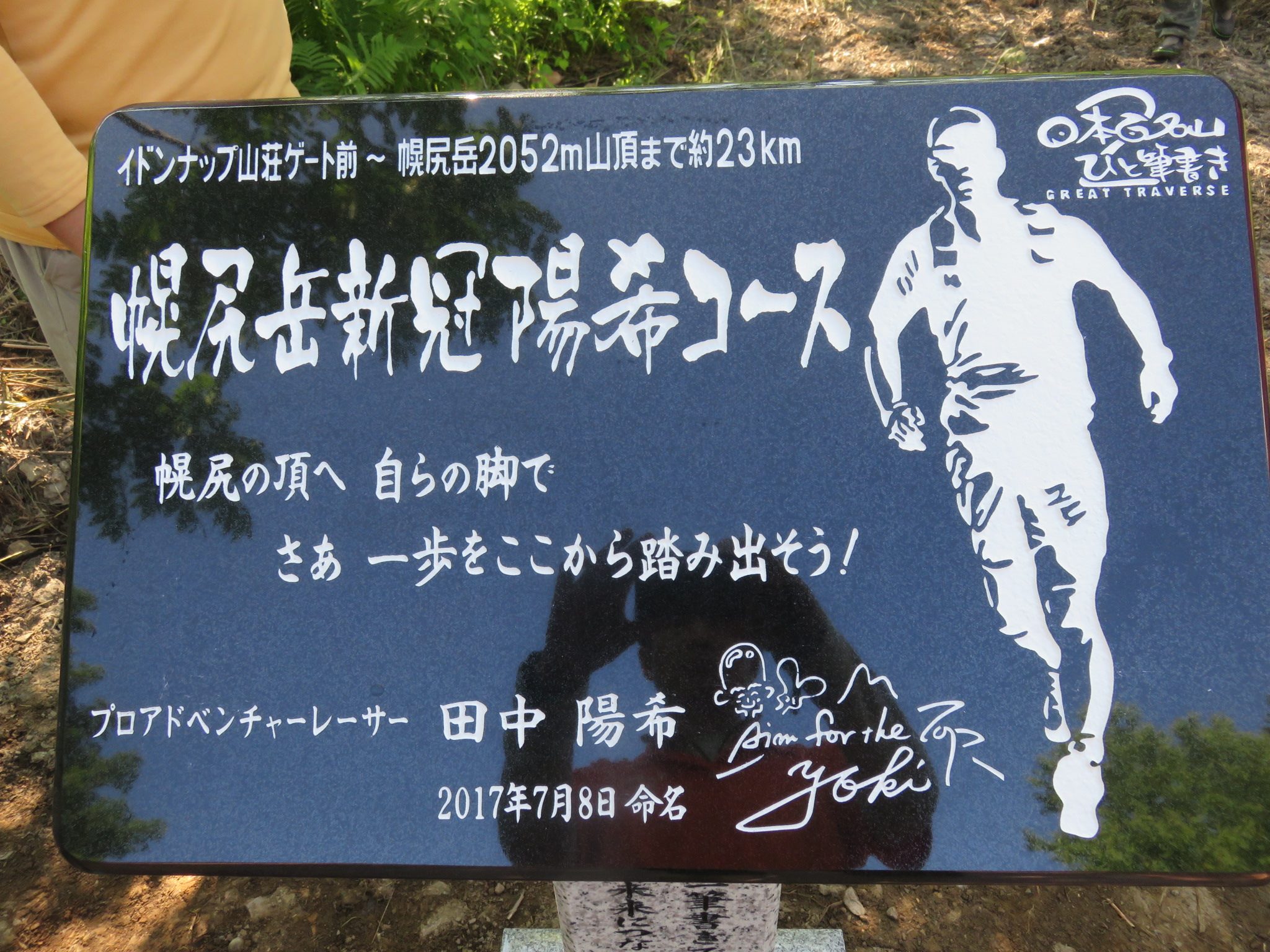

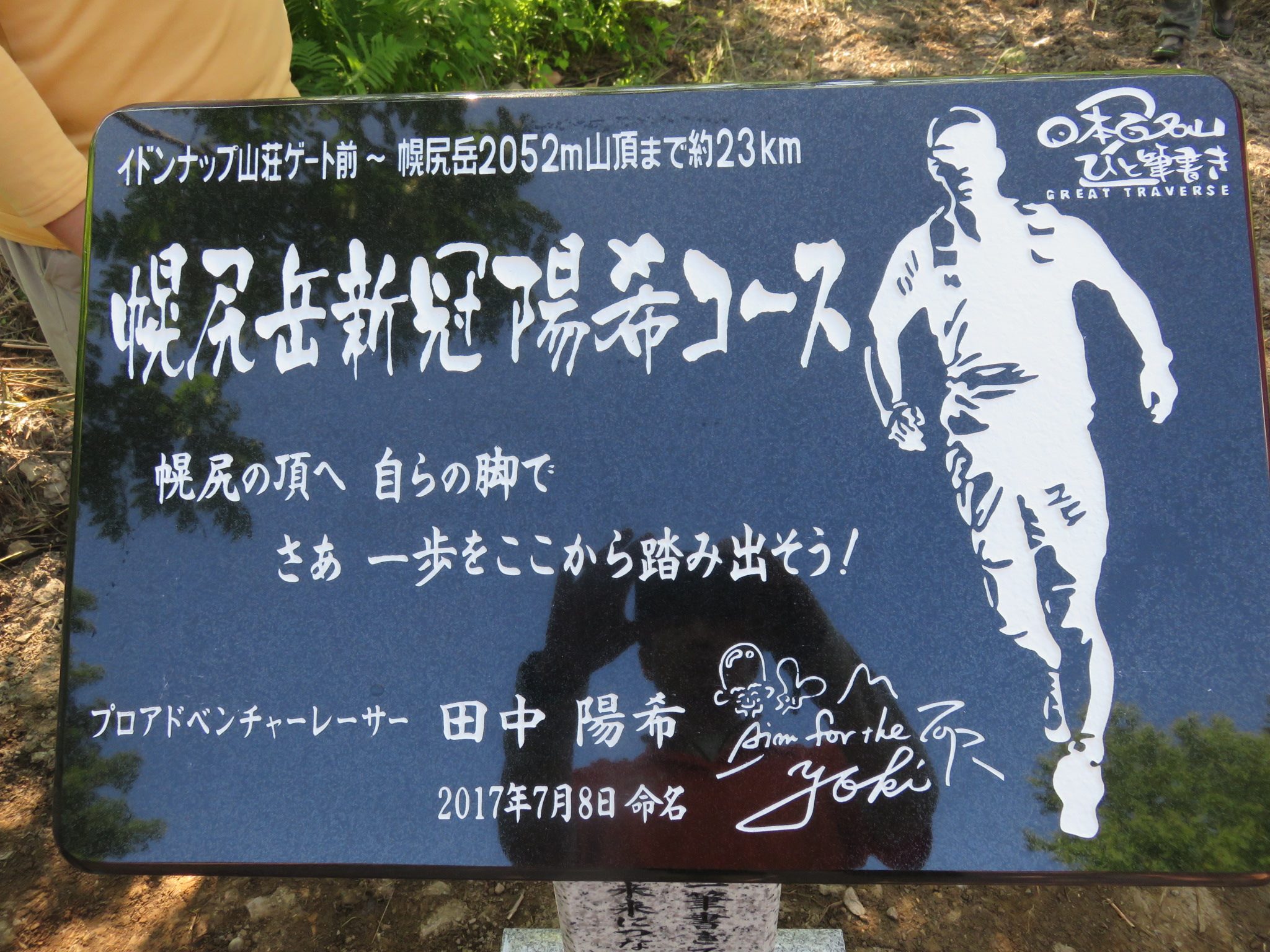

申し込みの際には。イドンナップ山荘ゲート横のモニュメントそして幌尻岳 山頂看板と購入者自身が写っている写真を添付してください。その写真が販売 の要件になります。写真のない場合は、販売できません。

メールに添付いただく写真のサンプル

上段:イドンナップ山荘ゲート横のモニュメント

下段:幌尻岳山頂の看板 この2枚を添付してください。

◎販売価格:1個2,000円(送料込み) 登頂された方お一人様1個の販売です

代金は指定口座に振り込みください。

山バッチ代金振込口座 新冠町農協 本所 普通預金0643504 口座名義:新冠ポロシリ山岳会

◎申し込み方法:メール本文に住所、氏名(登頂者)、登頂日、電話番号、できれば登った時の感想 なども記入ください。

◎申し込み先: 電子メール tu-hide-zipang@north.hokkai.net

◎その他: 売上金は主に避難小屋新冠ポロシリ山荘とイドンナップ山荘の大規模修復資金の一部 として使わせていただきます。